JR九州 環境報告2018

地球温暖化防止に向けて

九州を走る省エネ型車両

省エネ型車両

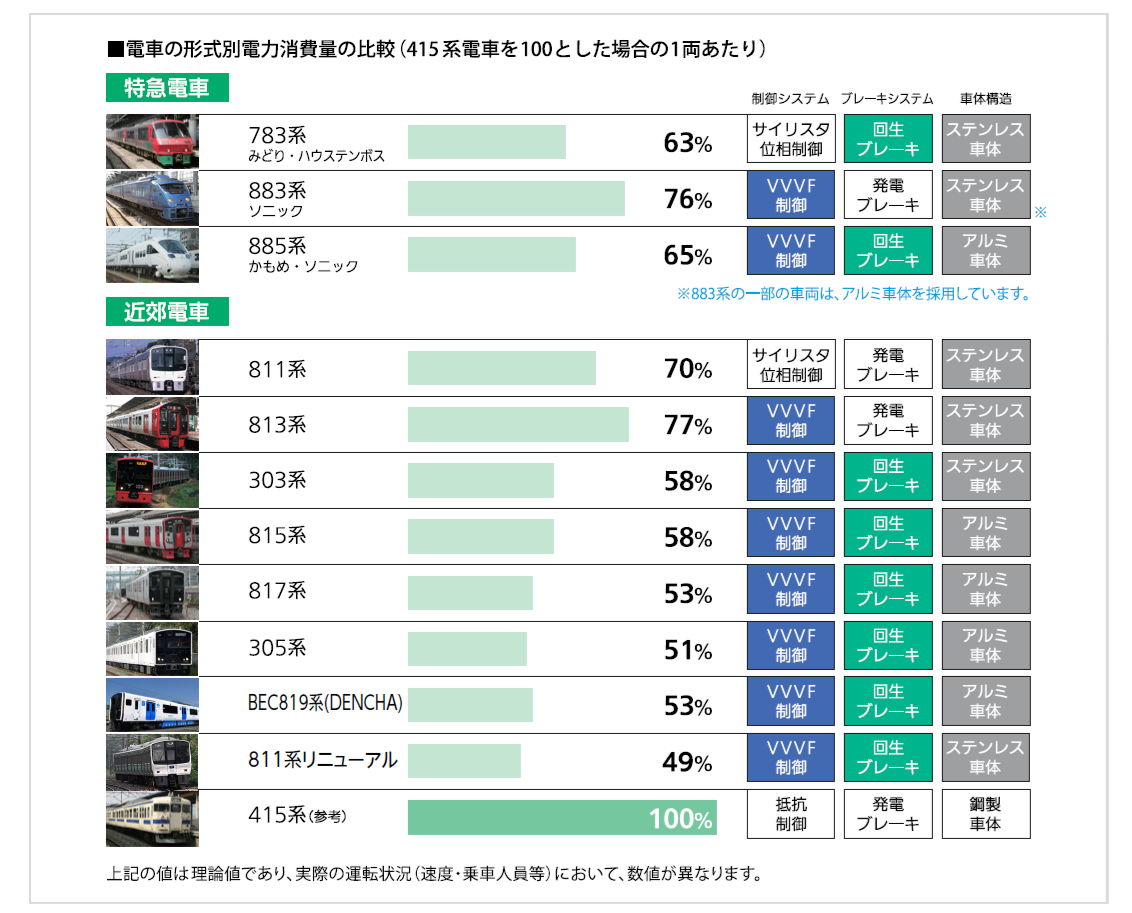

最新の305系電車やBEC819系電車(DENCHA)、リニューアルした811系電車などは、国鉄時代に主力であった415系電車に比べ、半分程度の電力消費量で走行しています。

811系電車のリニューアル

2017年4月より、JR九州発足後に初めて製作した近郊型車両811系電車のリニューアル車両が運行を開始しました。「Old is New ~伝統と革新の電車~」をコンセプトに新しい機器を導入した車両です。駆動用モーター及び制御機器を一新し、エネルギー効率の良いSiCハイブリッドモジュールを採用したVVVF制御方式に変更するとともに、車内照明をLED化して環境負荷の低減を図っています。

地球にやさしい鉄道を支える省エネ技術

架線式蓄電池電車「DENCHA」

エコでスマートな「人と地球の未来にやさしい」次世代の車両として、大容量の蓄電池を搭載した国内初の交流電化方式の架線式蓄電池電車「DENCHA(DUAL ENERGY CHARGE TRAIN)」が2016年10月より筑豊本線(若松線:若松~折尾間)を中心に営業運転を開始しました。「DENCHA」は、架線のある区間では従来の電車と同様に走行し、架線のない区間では蓄電池に充電した電力にて走行します。従来の気動車と比べ、エネルギー使用量(原油換算)及びCO2排出量が大幅に削減されるほか、エンジンを搭載しないため車両からの排ガスの排出がありません。

最新技術を駆使した近郊型タイプ車両の開発

老朽化した車両の置換えとして、「やさしくて力持ちの鉄道車両」をコンセプトに、821系近郊型交流電車及びYC1系蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両の2車種の開発・製作を行い、営業運転・量産化にむけて走行試験を実施しています。

821系近郊型交流電車

環境負荷低減のためのフルSiCを採用した主回路システム搭載が特長で、従来車(415系電車)と比較して約70%の電力消費量低減を図っており、主変換装置(CI)や補助電源装置(SIV)の信頼性も高めています。

YC1系蓄電池搭載型ディーゼルエレクトリック車両

ブレーキ時に発生する回生電力を蓄電池に充電させ、加速時に利用する等のエネルギーの有効活用が特長です。また、エンジン駆動からエンジン発電式モーター駆動に置き換えることで、従来車(キハ66・67形気動車)と比較して、約20%の燃料消費量を削減し、CO2等の排出量や騒音を削減します。

電車の省エネ技術

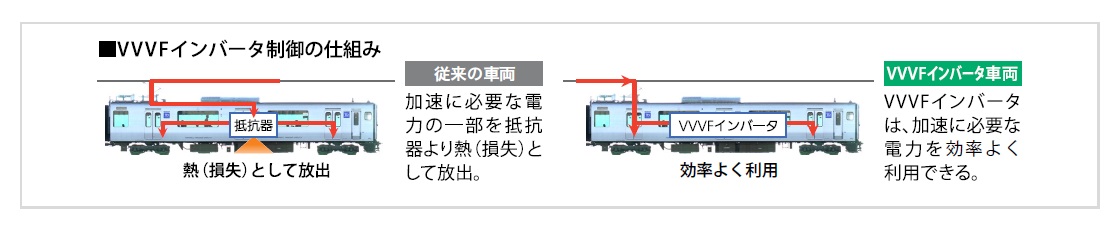

VVVFインバータ制御(Variable Voltage Variabe Frequency = 可変電圧・可変周波数)

半導体により電圧と周波数を制御することで、加速に必要な電力を効率よく利用するシステムです。近年開発されたSiC(炭化ケイ素)を使用したタイプは、インバータや主電動機の損失の低減及び回生電力量の向上など、さらなる省エネ化を実現しています。

永久磁石同期電動機

電動機(モーター)内の回転子に永久磁石を用いることで、エネルギー損失を抑え高効率化を図っています。また、電気ロスによる熱放出が少ないことから、塵埃が侵入しない密閉構造とすることで省メンテナンス化も実現しています。

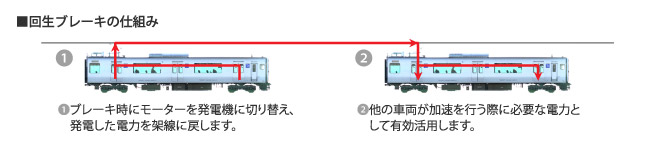

回生ブレーキ

ブレーキ時にモーターを発電機に切り替え、発電した電力を架線を通じて他の車両の加速に利用します。

アルミダブルスキン構造

段ボールのように外板・骨組み・内張り板を一体化した構造をアルミ合金でつくり、強度を保ちながらステンレス車体に比べて約30%の軽量化を図っています。

気動車の省エネ技術

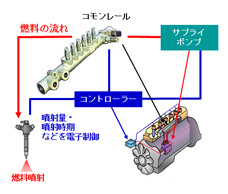

コモンレールシステム

ディーゼルエンジンにおいて、高圧で燃料を燃えやすい霧状に噴射して完全燃焼させ、全て電子制御で燃料噴射量と燃焼のタイミングを最適化します。排出ガスを低減させながら、燃費や出力の向上を図っています。(キハ220形、あそぼーい!に搭載)

爪クラッチ

エンジンから車軸への伝達効率が向上し、素早く自動的にシフトアップするので、切換時のショックが軽減され、乗り心地や燃費も改善します。また、加速性能の向上により、列車のスピードアップが可能となります。(キハ200形・220形、新ゆふいんの森に搭載)

通常運行

通常運行 長期の運転見合わせ区間あり

長期の運転見合わせ区間あり 15分以上の遅れが発生・見込み

15分以上の遅れが発生・見込み