INTRODUCTION

本藏 泰YUTAKA MOTOKURA

鉄道事業本部 事業統括部

2003年入社

新型コロナウイルスを契機に社会は大きく揺れ動き、新たな生活様式や価値観が出現しました。それは鉄道事業においても同様であり、JR九州は持続的な鉄道事業運営のため、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング=業務変革)を実施。短期間のうちに構造改革を実現し、次なるステップとして「未来鉄道プロジェクト」を立ち上げました。

未来鉄道プロジェクト

九州のまちづくりを牽引する

「未来の鉄道」をつくる。

- 未来の稼ぎ方

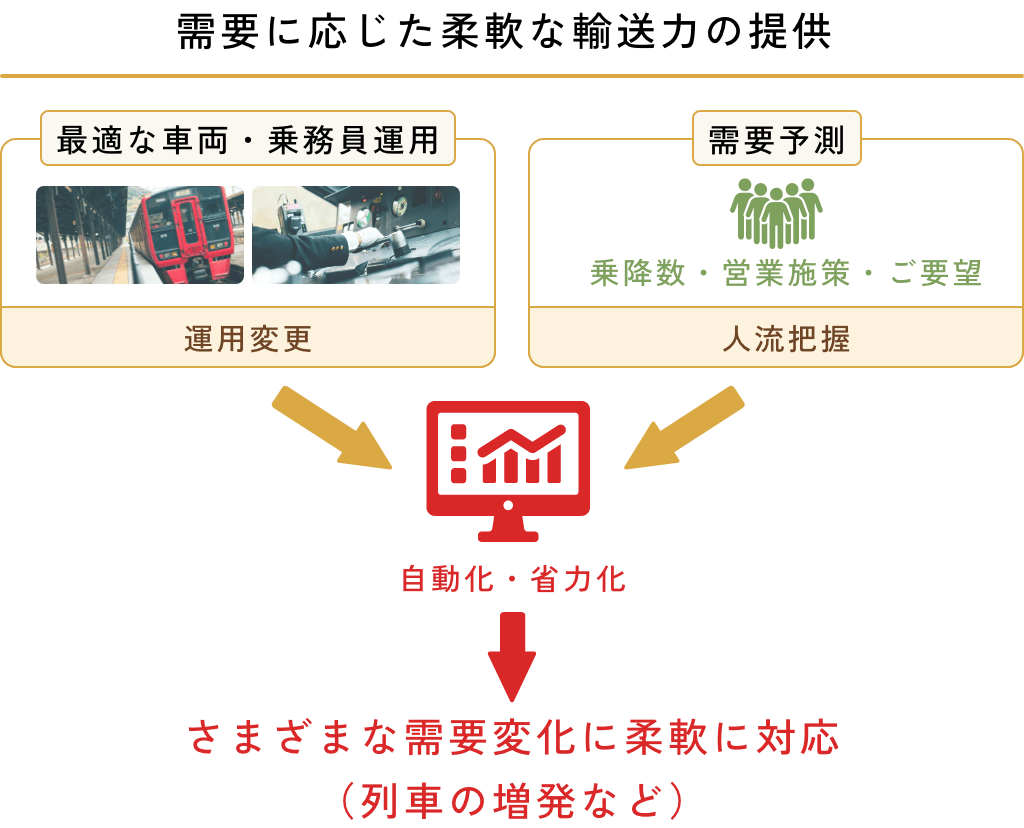

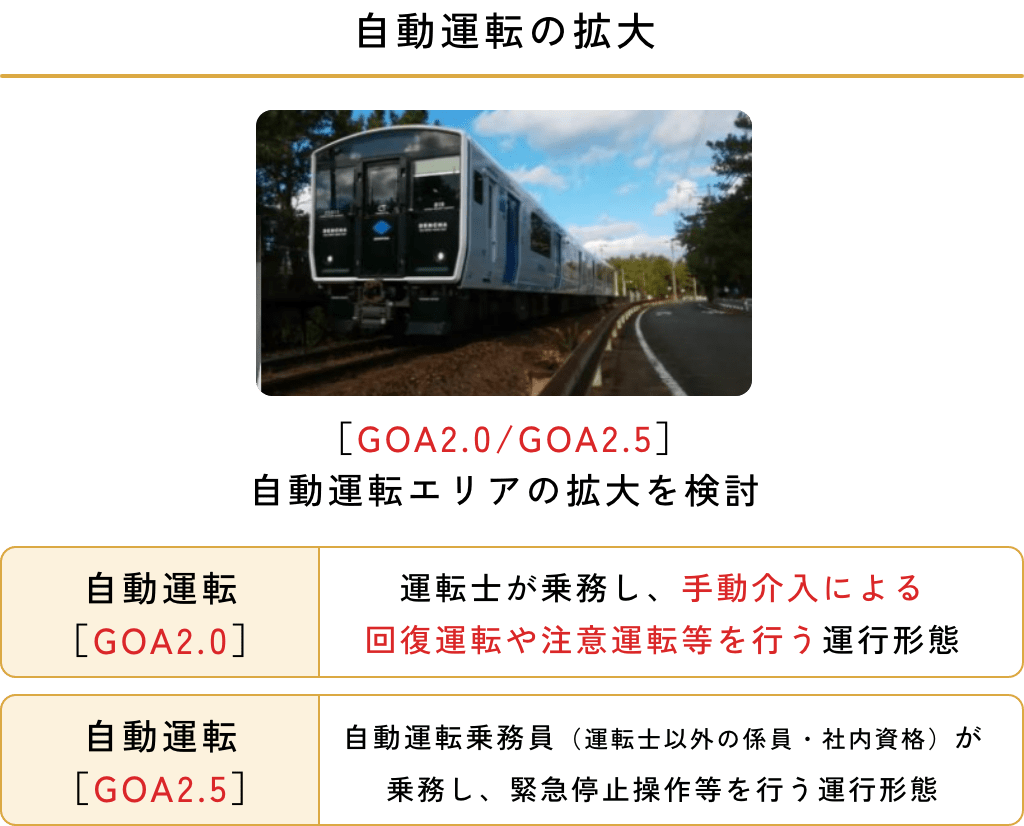

- 未来の輸送体系

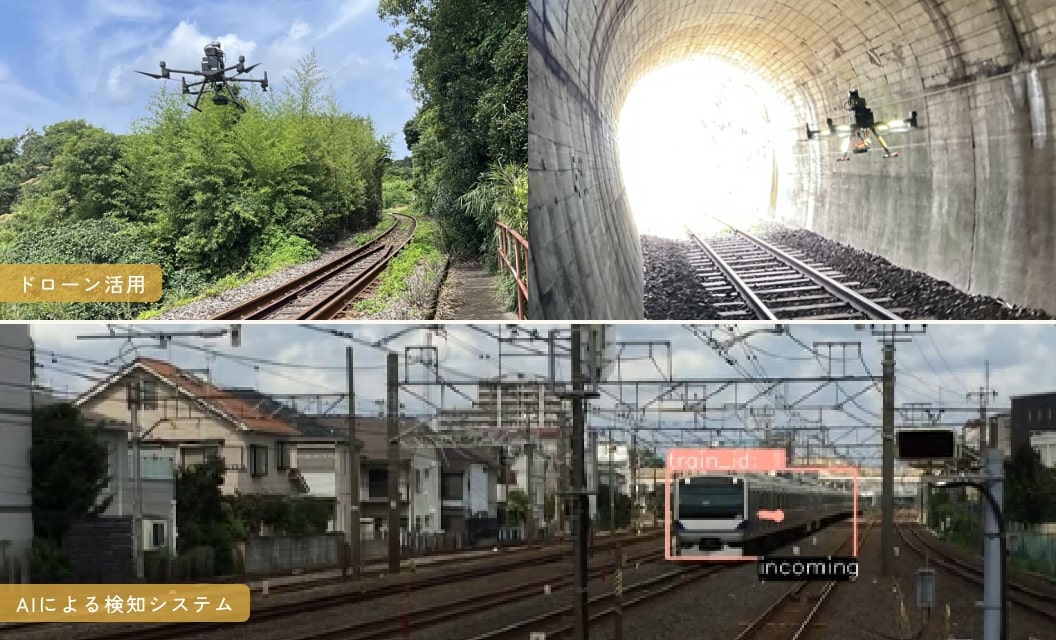

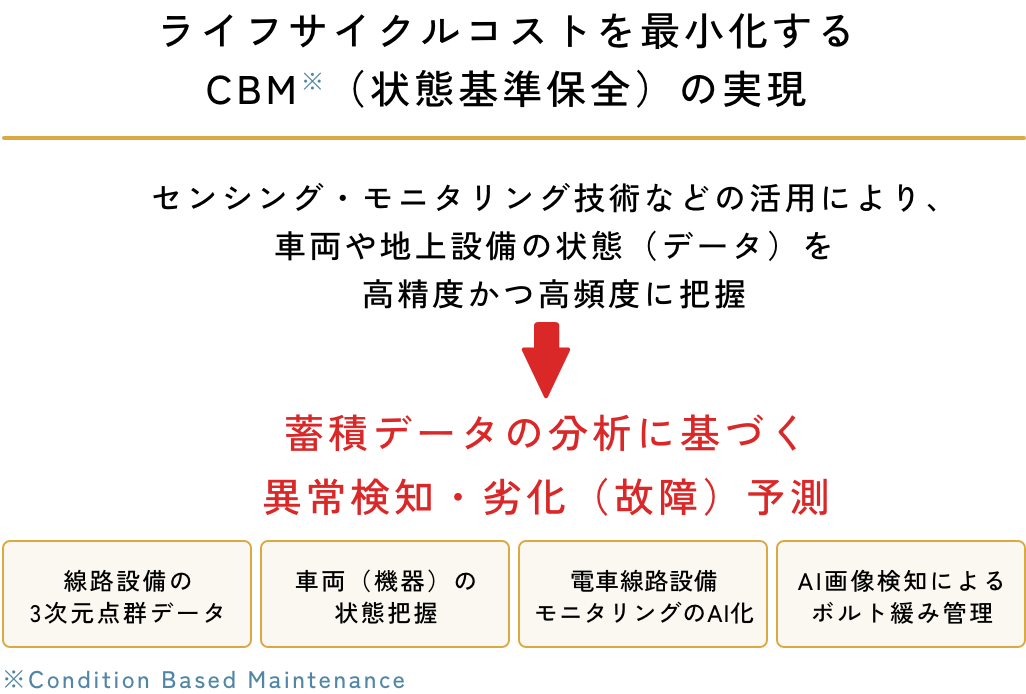

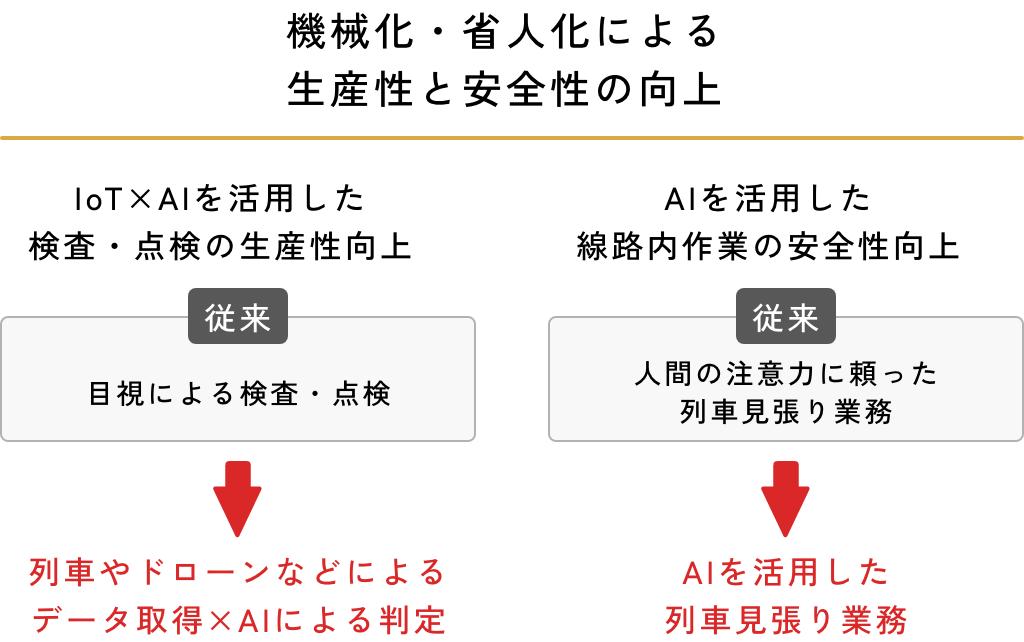

- 未来のメンテナンス

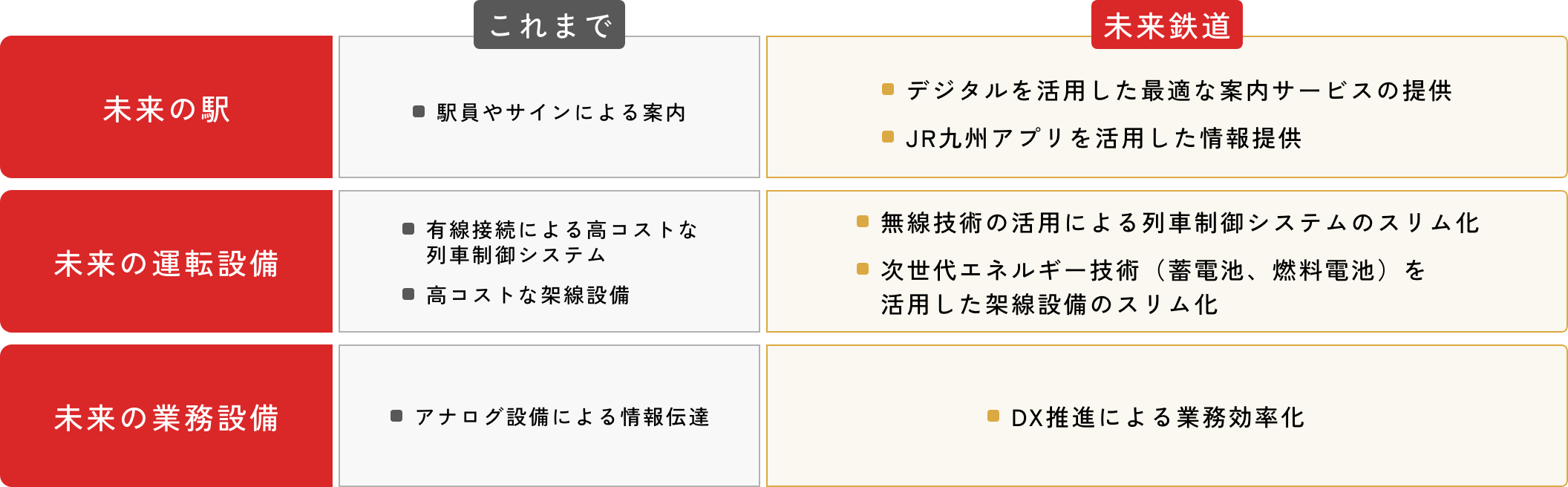

- 未来の設備

- 未来のバックオフィス

「未来鉄道プロジェクト」は九州のまちづくりを牽引する「未来の鉄道」をつくることを目的として、鉄道の価値向上に全社員で取り組む系統横断型のプロジェクトです。「モビリティの進化」と「経営体力の強化」という二本の柱のもと、「未来の稼ぎ方」「未来の輸送体系」「未来のメンテナンス」「未来の設備」「未来のバックオフィス」などのテーマごとにプロジェクトメンバーたちが多様な取り組みを進めています。