駅弁よ!永遠なれ

第十折 駅弁は世の流れを映す

今回の「九州駅弁グランプリ」では、何十年も変わらない定番駅弁がある一方で、明太子やローストビーフがどーんと乗ったもの、温める仕掛けが付いたものなど、新しいスタイルの駅弁も増えています。日本の食の多様化につれ、駅弁もまた世の中の流れを映しているのです。

明治から大正時代に楽しい旅の友だった駅弁は、戦時中には兵隊の大切な食料として配給されました。当時、鳥栖駅で積み込まれる弁当の数はなんと1日2万食!近隣の米と人を集めて24時間体制で作っていたという記録が残っています。

やがて食糧難で米不足になると、サツマイモを詰めたイモ弁当が作れたそうです。

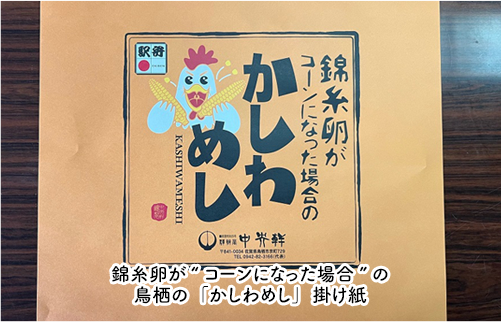

そんな食糧難も遠い昔となった令和の時代。再び「卵ショック」がおきました。

鶏卵不足によって食品関連の企業は大打撃を受け、駅弁業者も卵焼きや錦糸卵が作れなくなりそう…という危機に。

鳥栖の「かしわめし」に欠かせない錦糸卵。これがなくては駅弁が作れません。代わるものがないか必死で考え抜いてたどりついたのが「コーン」でした。黄色いコーンは見た目もそっくり(?)かしわと味の相性も良くて“これならイケる!”と一時的に販売に踏み切って話題になりました。今ではすっかり卵の供給も安定し、昔ながらの鳥栖の「かしわめし」が販売されています。

かつては、その土地に行かないと味わえなかった駅弁ですが、今や全国各地の百貨店などで駅弁イベントが開催されて盛況だとか。駅弁の人気の高さが伺えます。

夏休みに家族旅行で食べた駅弁。遠くから出張で来た方が仕事終わりにひと息ついて食べる駅弁。駅弁には、心に残る旅の思い出がつまっているのかもしれません。

(取材協力:中央軒)

お楽しみいただいた【九州駅弁学】は今回で終了となります。ありがとうございました。

芸能人も食べにくる!?

第九折 駅ホームの立ち食いうどん

今回は駅にまつわる食として“駅弁番外編”駅ホームの「立ち食いうどん」をご紹介します。

九州で初めて駅ホームに「立ち食いうどん」が出現したのは1956年(昭和31年)鳥栖駅が始まり。

前年までワゴンに火鉢を積んでスープを温めながら販売していたのが、ホームに常設されて店舗になったそうです。

当時は蓋付きの陶器に入っていて、器を返すと器代が返金されるシステムだったとか。長崎本線と鹿児島本線の乗り換え駅として賑わう鳥栖駅では、乗り換え時間を利用してぱっと手軽に食べられる「立ち食いうどん」がとても重宝されてきました。

看板メニューの「かしわうどん」は、柔らかな麺にカツオだしの旨味、駅弁のかしわを使った甘辛いかしわが絶品!

デビュー前の芸能人が仕事の合間に食べていたという話や、ある歌手はコンサートの合間に必ず立ち寄って食べに来るので、駅がファンでいっぱいになったというエピソードもあります。

昭和50年代頃まで多くの駅に「立ち食いうどん」の店が増えていきましたが、現在JR九州のホームで営業しているのは、鳥栖駅、博多駅、小倉駅となっています。(博多駅にはラーメン店もあります)ふらりと列車に乗って「立ち食いうどん」を巡る旅もいいですね。

(取材協力:中央軒)

駅弁には特別なこだわりがある

第八折 ふつうの弁当との違いとは?

スーパーやコンビニ、百貨店などで多彩な弁当が販売されていますが、駅弁は旅行中に食べることを想定した特別な弁当です。その土地ならではの名産品や食材を使った料理を、見た目も良く持ち運びしやすいように作られてきました。

白ごはんとおかずがセットになった幕内のようなものは「普通弁当」、押し寿司のなどは「特殊弁当」と区分されるそうです。昔は鉄道会社が認めた業者だけに販売が許され、価格が一律に決められていたこともありました。

作り立てを食べる弁当や百貨店の催事で販売される生ものを使った弁当とは一線を画す駅弁。なんといっても駅弁の大きな特長は“冷めても美味しい”こと。

食の安全を考えた上で、駅弁業者が長年かけて編み出した“ちょっと濃い目の味付け”や調理法・保管にも工夫があり、食べる時の温度になるべく左右されないよう調整されているんです。

さらに弁当箱に使われている経木(薄い木の板)は、通気性と殺菌効果に優れ、適度な湿度で弁当を美味しく保てるのだとか。もちろん、買ったその日になるべく早く食べるのがお約束。

旅に出る時はぜひ駅弁をお供に、車窓の景色と一緒に駅弁ならではの味をお楽しみください。

(取材協力:中央軒)

“鶏”ではなく“かしわ”と呼ぶ

第七折 九州の駅弁はなぜ「かしわめし」が多い?

駅弁でよく目にする「かしわめし」。九州は古くから“とり”ではなく“かしわ”と呼び、鶏肉食が盛んでした。祝い事や来客時には鶏をつぶしてもてなす風習があったとか。佐賀県の鳥栖という地名は献上する鳥の飼育場だったことから、奈良時代に「鳥栖」になったと言われています。

炊いたご飯に甘辛く煮付けた鶏肉や具材を混ぜた「かしわめし」は、福岡・佐賀の郷土料理として愛されてきました。それをアレンジしたのが、鶏の出汁で炊いたご飯に甘辛い鶏と錦糸卵、海苔をのせたお馴染みの駅弁「かしわめし」です。

今回の駅弁グランプリには、鳥栖で大正2年に考案された鳥栖駅の「かしわめし」、今でも立ち売りがある折尾駅発祥「大名道中駕籠かしわ」、日本料理の老舗が作る江北駅の「かしわめし」、昭和の発売当時から変わらない西都城駅の「都城郷土料理かしわめし」など各地の名物「かしわめし」がエントリーしています。メインの鶏肉は、刻んだもの、そぼろ、切り身など、それぞれ違った味わいが楽しめます。

(取材協力:中央軒)

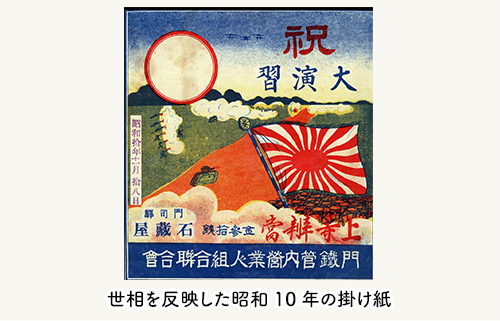

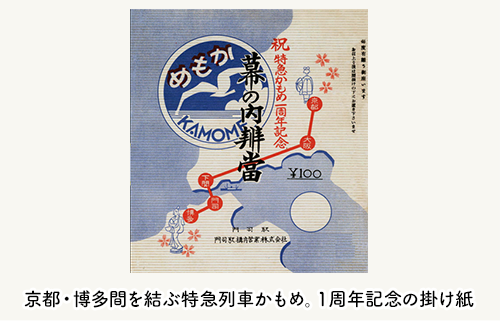

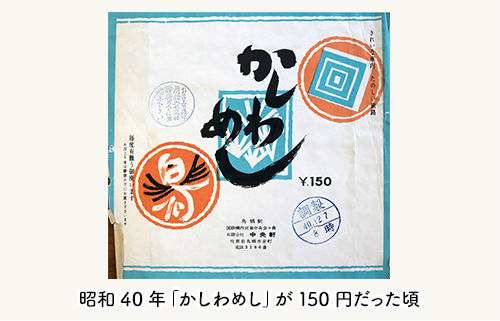

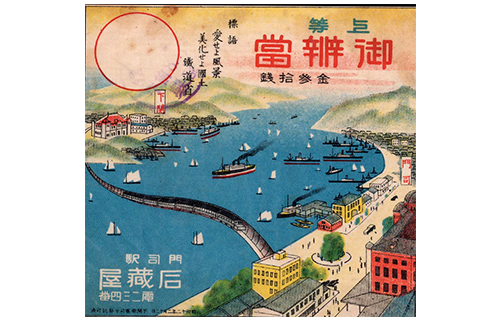

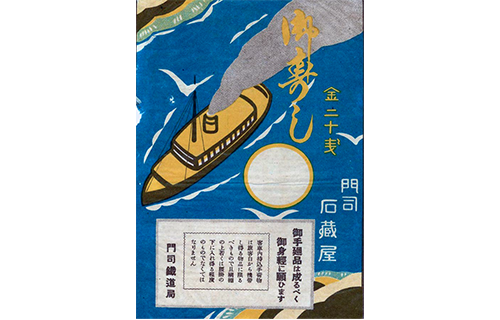

掛け紙が語る歴史のひとこま

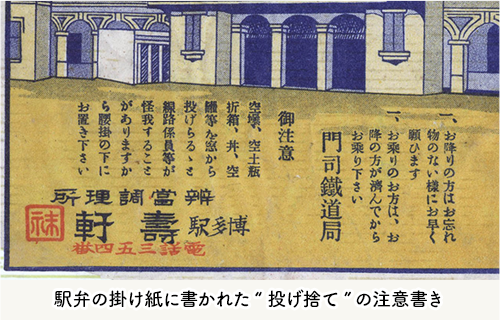

第六折 駅弁の掛け紙は世相を映す

旅の記念品として集めている方も多いという駅弁の掛け紙。掛け紙とは駅弁を包む包紙ですが、そこに描かれている図案や記された標語は、明治・大正から昭和まで、様々な世相を映した歴史的資料としても注目されています。

古くはその地方の景勝地や勇壮に走る列車を描いたもの。当時の時代背景を色濃く記録したもの。行事を記念したものなど、掛け紙は、名所案内や広告・広報としての役割も果たしていたのです。

最近はパッケージタイプの駅弁が増えましたが、やはり掛け紙を外して駅弁の蓋を開けた時の高揚感と車窓を楽しみながら箸をつける駅弁は、今も昔も変わらぬ格別の喜びがあると思います。

時代の生き証人として駅弁掛け紙が語りかけてくれる歴史のひとこま。バラエティに富んだ図案と興味深い内容は、書籍や九州鉄道記念館でじっくり知ることができます。

協力:九州鉄道記念館・中央軒

参考文献:駅弁掛紙の旅(泉 和夫 著/交通新聞社)

土瓶からペットボトルへ

第五折 駅弁のおとも「お茶」の歴史

駅弁に付きもののお茶。容器に入ったお茶が駅弁と一緒に販売されるようになったのは、明治20年代といわれています。今やペットボトルが主流ですが、自販機や携帯できるお茶が無かった頃は画期的でした。

陶器の小さな土瓶に湯呑み代わりの蓋をかぶせた容器は「汽車土瓶」と呼ばれていました。使い捨てだったため、窓から投げ捨てる人もいて「空土瓶等を窓から投げらるると…怪我をすることがあります。」との注意書きが、土瓶自体や駅弁の掛け紙にも書かれてあったとか。

昭和30年初めにはポリ容器が登場。ティーパックのお茶が入った容器にお湯を注いでもらうスタイルでした。

博多駅では、現在のヨドバシカメラ前の高架下に作業所があり、1日何百個もベルトコンベアで自動でお茶が注入されていたそうです。

昭和50年代には缶入りタイプに代わり、持ち運びが便利なペットボトルが出回ると、ポリ容器のお茶は姿を消していきました。

(取材協力:中央軒 画像提供・協力:『九州鉄道記念館』)

ドライブスルーの元祖は駅弁?

第四折 立ち売り駅弁のおはなし

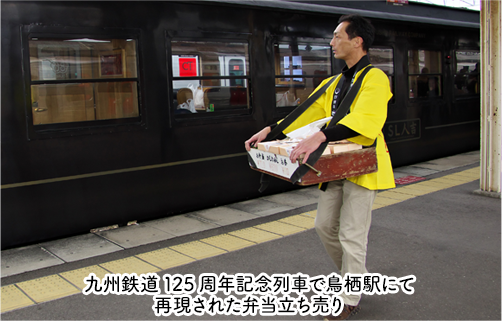

「べんとぉ~べんとぉ~」駅のホームに響く売り声。売り子が弁当やお茶を並べた箱(ばんじゅう)にタスキをかけて体の前に掲げ、停車中の列車の乗客に売り歩く立ち売り弁当。その歴史は古く大正時代まで遡ります。

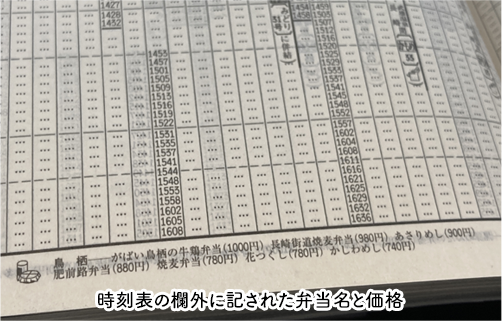

食べ物を購入する店がほとんどなかった時代。列車で移動する人々にとって、乗ったまま購入できる弁当の立ち売りは、なくてはならないもの。以前の時刻表には、弁当が販売される駅や弁当名と価格も記載されていました。

鳥栖駅では常時9人ほどの売り子がいて、昭和17年の資料には弁当のほかに、お茶、牛乳、アイスクリーム、アイスキャンディー、わり氷と記されています。さらに昭和21年6月は、タバコ、マッチ、新聞、和洋酒、スイカ切り身とあります。まるでドライブスルーのコンビニのようですね。

昭和50年代前半まで各駅ホームの風物詩だった弁当の立ち売りは、窓が開閉できた急行列車から、窓が開かず停車時間も少ない特急列車への置き換えが進むにつれ姿を消していきました。現在は一部の駅でだけ見ることができます。

(取材協力:中央軒)

昔は車内で弁当を作っていた!?

第三折 車内限定弁当の歴史

その土地の食材や郷土料理を盛り込んだ車内限定弁当は、旅の醍醐味のひとつですね。今ではwebで予約して入手できますが、時代の変化とともに車内限定弁当は、さまざまな歴史を重ねてきました。

昭和の時代は、急行や特急に食堂車が連結され、厨房で一から調理した夕食向けの焼肉弁当や朝食のサンドウィッチを席を巡回しながら販売していました。

平成の時代は、新型特急787系「つばめ」デビューに合わせ、それまで途絶えていた車内供食設備ビュッフェが復活。電子レンジで調理して提供する専用メニュー「地鶏照焼チャオセット」は、大変好評を博しました。

令和の時代は、九州エリアを運行する各観光列車の限定弁当を事前にwebで予約購入し、車内で受け取るスタイルに。

時代は変わっても、車窓の絶景とともに旅の思い出をより深めてくれる車内限定弁当。駅弁グランプリにもエントリーしていますので、ぜひお楽しみください。

(協力・画像提供:宇都宮 照信)

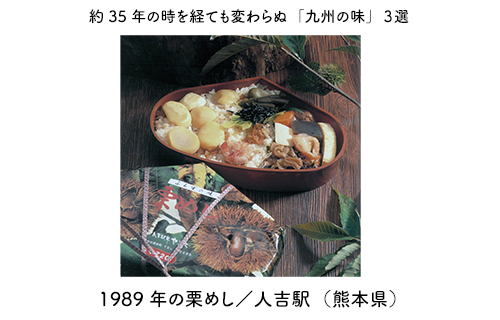

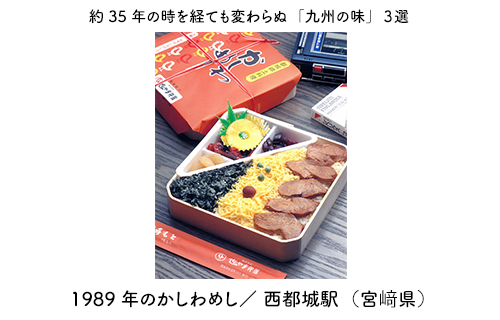

レトロな魅力!変わらない味とパッケージ

第二折 約35年前の「九州駅弁図鑑」

旅の楽しみを盛り上げてくれる「駅弁」は、時代の好みを取り入れたものや、何十年も変わらない定番のものがあって選ぶのに迷ってしまいます。

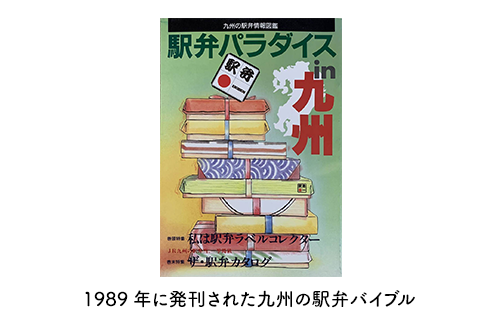

1989年に発刊された『駅弁パラダイス in 九州』は、当時の九州の駅弁を一同に集めた駅弁ファン垂涎の本。

JR九州の駅弁MAPとともに、鹿児島本線を始め九州各沿線の有名駅弁が詳しく紹介されていて、巻末にずらり並べられた駅弁は圧巻です。

その中には34年たった今も愛され、今回の駅弁グランプリにエントリーしている人吉駅の「栗めし」、出水駅の「えびめし」、西都城駅の「かしわめし」などレジェンド駅弁の姿もあり、変わらないパッケージも伝統の味わいも旅情をかき立ててくれます。

九州ならではの山の幸、海の幸をふんだんに取り入れ、郷土の味わいを詰めた珠玉の駅弁たち。変わらない掛け紙のレトロな趣とともに、ぜひ味わってみてください。

(出典:「駅弁パラダイス in 九州」JR九州アド・サービス株式会社)

九州の海と陸の玄関口が発祥の地

第一折 九州駅弁のはじまり

鉄道の歴史とともに、みんなに愛されてきた「駅弁」。

明治24(1891)年。博多から門司駅(現在の門司港駅)まで鉄道が延伸。九州の海陸の玄関口として栄えていた門司駅で弁当類を発売したのが九州駅弁の始まりです。

当時の門司駅は、連絡船で本州へ行く人と列車に乗り継ぐ人で大賑わい。乗り継ぎの待ち時間にその人々にお茶のサービス始めた茶店が、やがて九州初の駅弁屋となった「石蔵屋」です。

間もなく列車の乗客にホームから弁当を販売する「立ち売り」が行われ、駅の風物詩となりました。

昭和に入ると関門トンネルが完成。列車で本州と九州がつながって人の賑わいも新しい門司駅へ。第二次大戦中には毎日のように軍用列車が走り、兵隊のために作る弁当の数は軍事秘密だったとか。終戦後は食糧難で米がなく、弁当の替わりにふかしイモを売っていたという話もあります。(出典:駅弁パラダイス in 九州)

画像提供・協力:『九州鉄道記念館』

JR門司港駅より徒歩約3分

『九州鉄道記念館』では、九州最初の駅弁販売のシーンが車両とともに再現され、発売当時~戦前の駅弁の掛け紙も見ることができます。

●開館時間/9:00~17:00(入館は16:30まで)

●休館日/不定休(9日間/年)

●料金/大人 300円 中学生以下 150円 4歳未満は無料 ※団体割引あり

http://www.k-rhm.jp/